|

|

日本経済に貢献する宇宙ミッション

− 消費者が買いたいサービスの供給へ −

|

|

1. 初めに

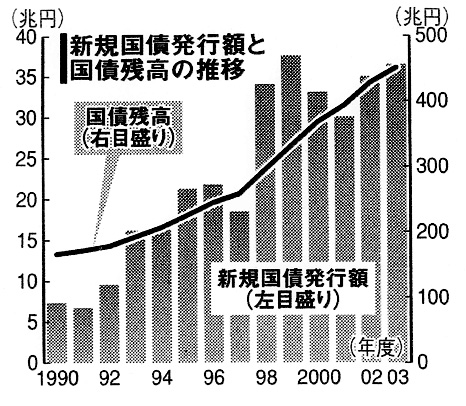

これからどの宇宙ミッションを実現する方がいいかというテーマについて考えると、時代に合うミッションはいいではないかと思っている。これはどういう意味かと言うと、政府の活動として、政府の現状に合うミッションの必要がある。図1が示す通り、日本政府の金融状態は非常によくない。1990年からの十数年中、日本政府の蓄積赤字は150兆円から450兆円まで増えたが、その金額で買った資産の価値はほとんど消えてきた。最近、前大蔵大臣は「やっぱり日本政府は破産している。借金を返済できない」という話しをしていたから、今後、政府の活動がカットされる確率は高い。現在の失業率は既に50年ぶりに高いのに、これから公共工事のカットや不良債権処理のための弱い会社の破綻などのために失業率はもっと高くなるだろう。

|

| 図1: 日本政府の借金の増加 |

パブリック・サポートの観点から見れば、経済の活性化を進めることは日本人の納税者のプライオリティーである。日本経済の再生には何をしたらいいかというと、新らしい産業の成長は鍵である。「新産業不足不況」の現状から出るために、赤字活動を減らして黒字渚動を増やしながら、新しい産業の創立と成長によって失業はだんだん減ることになる。新しい産業として、消費者が買いたいサービスは魅力的である。消費者が買いたいサービスに一億円を投資すると、毎年約一億円の売上高を生み出して、その中からの利潤を投資者に返済しながら、社会の資本は増える。しかし、日本政府が大金額を利潤を得ない赤字活動に使うにしたがって、社会の資本は減る。

2. 宇宙観光産業の日本経済の再生への貢献

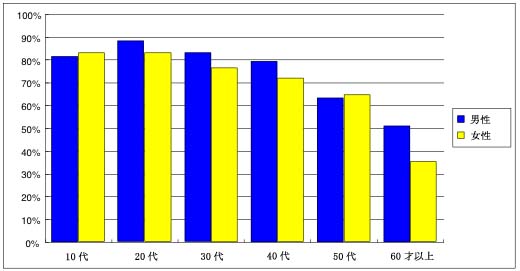

前科学技術庁の支持していた宇宙産業は今まで3兆円を使ったことがあるので、毎年3兆円の売上高の産業になるはずであった。しかし、まだまだ数千億円だけなので、普通のビジネスの効果の10分の一しかない。世界中の宇宙局はこのパターンで、「将来のための準備をしている」と言われる。将来のための準備は悪いことではないが、それで宇宙産業が将来で供給する消費者が買いたいサービスは何だろうか?私は10年前、日本で研究をしながら、世界初めての宇宙観光産業の可能性についての市場調査を行った。日本、カナダ、アメリカでもアンケートをやったら、ほとんどの方々ができれば宇宙への旅をしたいとわかってきた。

| ・60歳以下の約8割の人が宇宙へ行くことを望んでいる。 |

| ・男性と女性の間にほとんど意見の差がない。 |

|

| 図2: 宇宙観光サービスの需要[1] |

図2は94年に出版されたグラフを示す[1]。ティーンエイジャー、20代、30代の若者の8割ぐらいはできれば宇宙へ行きたいと言う。男女の比率はほとんど同じで、高齢の人々の大部分でもそういうサービスを買いたいと言っていた。この結果を見れば、これからの宇宙輸送ビジネスで乗客は一番大きい需要になると思われる。90年代の中旬、この研究について、航空宇宙技術研究所のスペースプレーンの研究の担当者の招待で一緒に4冊の論文を書いて、発表していた[2,3,4,5]。やはり、再使用型ロケットを造ろうとしたら、旅客機ではないと経済的な価値がないと理解してきた。しかし、残念ながら、その時から現在までの6年間中、航空宇宙技術研究所でこの研究は止んだ。

それに対照的に、世界中、この研究を参照して、支持しているレポートは出版された。1998年のNasaの最初の宇宙旅行に関する報告の中で、やはり、宇宙観光は宇宙産業の一番大きなビジネスになるのではないかと結論した[6]。

それから、AIAAの出版した報告は、同じ結論を下していた[7]。又1998年、経団連が作ったパンフレットの中で、日本の宇宙技術について説明していたが「商業化」という言葉を一度だけ使って、「宇宙観光旅行は宇宙活動の商業化の動機づけになることに期待している」と書かれていた[8]。

2001年、ケリー・スペースという会社はNasaのマーシャル基地のために宇宙輸送の可能な需要を調べたら、結果は同じで、航空産業のように乗客からの需要は打ち上げ産業の一番大きい市場になるではないかと繕論を下した[9]。

2002年、ヒュートロンというコンサルタント会社は同じような研究をもっと大きな予算で行って、26種類の可能な宇宙輸送需要を調べ、その中で宇宙観光は一番で、他の可能性より遥かに大きくなると結論を出した[10]。2002年にも米大統領のエアロスペース・コミッションもそのような結論を出版した[11]。そして今年も又、Nasaは同じ結論のASCENTという報告を出版した[12]。

従って、宇宙観光産業のアイディアは広く受け入れられることになっていた。世界中の宇宙局の理事たちはこの事実について全然話さないが、今までの研究の結論は全部同じ。又、その反対に述べている論文はない。あいにく、その「失われた6年間」の日本政府の宇宙活動の1兆円を超えた支出の中で、この納税者に便益を得る唯一な方向へ進むための予算はゼロだった。しかし、進歩はなかったわけではない。日本ロケット協会(JRS)の平成5年で始まった宇宙旅行研究企画はだんだん世界中に高評されることになって、これから航空産業のような宇宙観光産業の設立は現実的で、他の宇宙活動より日本経済成長にいいので望ましいと理解されることになった[13]。

再使用型・乗客用ロケットを造ろうとすると、垂直離着陸機で行く方がいいと言うエンジニアもいるが水平離着陸機で行く方がいいと言うエンジニアもいるのでどれがいいかと決めなければならないと言われている。しかし、現状ではこれはまだ選ばない方がいい。なぜなら将来、両方の垂直型と水平型の再使用型・打ち上げロケットは使われる。その開発プロジェクトは現在の航空産業の3割日本製ボーイング777のような国際プロジェクトになるだろう。100%国産プロジェクトだったら、ビジネスとして損する、なぜなら100%日本製再使用型ロケットをつくったら、ヨーロッパでもアメリカでも買わない。それより、日本の会社が両方のプロジェクトに参加する戦略の方が経済にいい。

3. 準軌道用ロケットの魅力

高度百キロまで行って帰る再使用型ロケットを造るのは最初のステップとしていいと何年前から述べている。技術の面で簡単なので、水平型も垂直型も造れば日本の水平型専門エンジニアも垂直型専門エンジニアも経験を集めて、将来のプロジェクトに参加することができることになる。

準軌道の弾道飛行の時間は約5分だけだが、旅行会社が既に数日間のパックツアーを売っている。訓練をしたり、色々な面白い活動をしたり、最後に宇宙まで飛ぶことが唯一の経験になる。数年前、ペプシ・ジャパンとサントリー社がこういうサービスについてキャンペーンをして、65万人は応募してきた。宇宙観光は人気なので時間は短くてもいいらしい。又、上記のヒュートロン社は準軌道宇宙旅行サービスについてアンケート調査を行って、時間が短い宇宙への旅でも人気があると分かった[14]。

2002年10月、米商務省(デパートメント・オブ・コマース)は準軌道用・再使用型ロケットの可能な市場について報告を出版した[15]。準軌道用・再使用型ロケットは様々な違う利用があって、軌道までいける再使用型ロケットの研究のためにも役立っている。技術だけでなく、法律や保険やマーケティングなどの面でも役に立っていると述べた[15]。そのサービスが始まったらメーカーは輸送機を造って、航空会社は運行して、旅行会社も参加して、本物の宇宙観光ビジネスになれる。それから、このプロジェクトの成功に基づいて、軌道まで行けるプロジェクトは高くても考えられやすくなる。

今年2月、宇宙開発委員会の井口委員長は、有人宇宙活動が難しいので、日本はこれから10年間中実現しないと決めたと新聞の記事で述べた[16]。しかし、その決定の理由は準軌道の乗客用ロケットについて正しくない。準軌道・再使用型。乗客用ロケットの魅力はテーブル1にリスト・アップされている。この理由で日本の宇宙政策の責任者は日本人の納税者の便益のために、6年前から実現しようとするはずであった。

| 1) |

技術の面で開発は簡単:

秒遠1キロだけ、燃焼1分だけ。 |

|

|

| 2) |

経済の面で開発は安い:

宇宙予算の数%だけ。垂直離着陸型も水平離着陸型も造って、運用する方が望ましい。 |

|

|

| 3) |

運航も安い:

何百回の実験飛行でも飛ばせる。 |

|

|

| 4) |

運動エネルギーは軌道へ行くことの1/64なので再突入は激しくない:

ターンラウンドはメンテナンス無し。 |

|

|

| 5) |

開発の時間は短い:

数年だけで完成。国民にもメディアにも興味深い。 |

|

|

| 6) |

運航は科学と工学の研究者に役に立つ:

研究用フライトしながら旅客機の免許を受ける。 |

|

|

| 7) |

商業化への扉:

これで日本の会社が21世紀の一番重要な新産業に参加する。 |

|

|

| 8) |

宇宙観光は大人気:

消費者にも納税者にも。10年前から始まった日本の市場調査でわかった。 |

|

|

| 9) |

軌道まで行ける再使用型ロケットの設計には最高な勉強:

米政府の商務省の2002年の報告などは述べた通り[15]。 |

|

|

| 10) |

このイニシャティブの発表は政界に役に立つ:

必要なデフレ対策の中心は新産業の創立。 |

|

|

| 11) |

教育特に「理系離れ」の対策として最高:

子供達にとって「自分自身も宇宙へ行ける」より魅力的な動機は無い。 |

|

|

| 12) |

航空宇宙産業の最後と最大なチャンスであろう:

世界貿易機構(WTO)によって、飛行機と衛星の開発の支援は違法である。とりあえず、有人ロケットの開発の支援はまだ許されているが、現在急いでいる米会社が準軌道用旅客機に成功したら日本のチャンスは消える危険はある。 |

|

|

| 13) |

2003年の中国有人宇宙活動の最適な反応である。 |

|

|

| テーブル1: 準軌道・再使用型・乗客用ロケットの魅力の理由 |

|

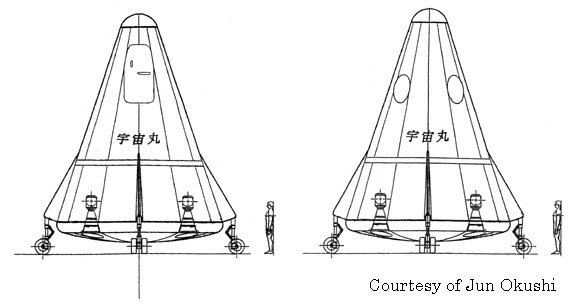

| 図3: 準軌道・再使用型・乗客用ロケットの宇宙丸号機の概念設計図 |

図3が示す概念設計図の宇宙丸号機という輸送機には、乗客4人は乗って、高度百キロまで行って帰ることができる。日本経済の再生に狙っている経済政策の責任者には21世紀の重要な新産業への入口として興味深いであろう。

4. チャイナ・ショックの対策

中国政府の有人宇宙活動は今年始まると発表されている。すなわち今年中宇宙飛行士を打ち上げる予定である。日本がどういう反応すればいいのかという論争には、ある人は中国を真似なければならないと言っている。いわゆるH2A用カプセルを造って、有人プロジェクトをしなければならないと述べている。しかし、経済の面で、そうすれば日本の負けになる。なぜなら日本は中国より遅いだけでなく、中国の平均給与が日本の数%なので、日本の費用は中国より高い。従って、日本が中国と違うプロジェクトをしないと日本が勝つことはできない。又、使い捨てロケットを使う場合、成功してもビジネスにならないので日本経済に便益はない。

しかし、日本は何もしないと、それも国によくない。中国の成功として世界中のメディァに有名になる。「宇宙には中国はナンバー・スリー」や「やはり宇宙でも中国は日本を超えた」等と言われる。

上記に説明されている準軌道・再使用型・乗客用ロケット・プロジェクトを実現しようとすれば、日本経済に大いに貢献する。なぜなら準軌道への観光サービスは国民に人気があるので、大きく成長する可能性がある新しいビジネスになる。消費者の人気があるサービスになったら、それから軌道まで宇宙観光産業の準傭として価値が高い。

こういうプロジェクトには、中国の会社はまだ競争できないことが日本にもう一つの便益である。日本の製造業の製品の高品質と信頼性が得意なので、日本製車などの信頼性は世界中有名である。宇宙観光や字宙ホテルなどには最高な信頼性は一番重要なことだろう。又、中国でお金持ちのミドル・クラスの消費者はまだ少ないので、このビジネスには中国の会社はまだ競争できないだろう。ただし、中国の宇宙産業も後十年でもやれると思われる。2002年初旬、宇宙開発事業団の五代前副理事長が新聞の記事で、中国の有人宇宙活動に反応するために日本が宇宙観光産業に狙う方がいいではないかと提案していた[17]。又、2003年初旬、宇宙科学研究所の的川副所長もこれからの「チャイナ・ショック」に対して、日本は有人宇宙活動を初める方がいいという提案をしていた[18]。

2001年、デニス・ティト氏というアメリカ人の億万長者は約20億円を払って、ロシア製ロケットに乗って、軌道まで宇宙旅行してきた。それはアメリカン・スタイルと言える。日本・スタイルと言えば、最初に皆が準軌道の便に乗ることであると言える。宇宙丸号機を開発したら数十機を造って、毎日何回飛べば一人当たり数十万円まで安くなることは可能なので、それで誰でも宇宙へ行けるようになる。

5. なぜ日本政府はしない?

航技研と宇宙開発事業団の責任者は何年中宇宙観光についての研究しない方がいい理由を述べている。この理由はテーブル2にリストアップされている。各理由に対しての答えも書かれているので、この宇宙産業の最大なビジネス・チャンスに参加しない方がいいとは言えない。日本の会社が宇宙観光産業の実現に参加しないと日本人の国民の大損になって、既得権益だけが特する。

| 1 |

「前例がないからできない」

−しかし、こういう官僚的なルールを従えば経済成長は無理。 |

|

|

| 2 |

「今からすれば、今まで6年間中やっていないことは批判される」

−しかし、今すぐはじめなければ、批判はもっと激しい。 |

|

|

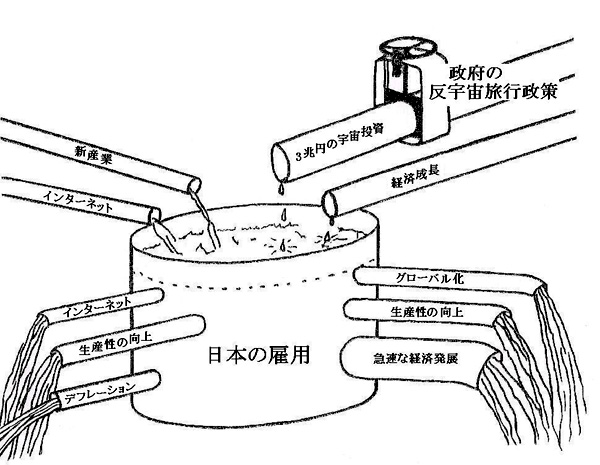

| 3 |

「宇宙局には経済成長に貢献する責任はない」

−しかし、時代が変わってきた。今までの3兆円の投資からの利潤がないのは日本経済に重要な負担である(図5に参照)。 |

|

|

| 4 |

「宇宙局は地球軌道以上の活動しかしない」

−しかし、準軌道の字宙活動に対しての差別は理屈だけ。 |

|

|

| 5 |

「宇宙観光産業は考えられない」

−しかし、大規模の航空産業と協力すれば考えやすくなる。 |

|

|

| 6 |

「ロケット・エンジンは危ないので充分の安全性は無理」

−しかし、航空産業の再使用型ロケットの運航の経験はすでに50年間。 |

|

|

| 7 |

「再使用型ロケットの失敗のリスクは新宇宙機構に危ない」

−しかし、リスク管理しながら飛行機のテスト・フライトのIncremental

Envelope Expansionのリスクは少ない。 |

|

|

| 8 |

「有人再使用型ロケットの開発は無人のシステムの開発の後で良い」

−しかし、航空産業の「最初から乗客用」や「無人の飛行機は違法」という考え方の経済的な価値が高い。又、何年延期すればこのチャンスは消える。 |

|

|

| 9 |

「政府はお金持ちの人だけのサービスを用意するはずはない」

−しかし、一人当たり数十万円まで安くなれる。航空産業の最初の乗客がお金持ちだったのにその開発は経済成長によかった。 |

|

|

| 10 |

「水平離着陸機は垂直離着陸機よりいい」

−しかし、準軌道用・乗客用ロケットの開発は安いので垂直も水平も造って運航してもいい。将来に両方は役割がある。 |

|

|

| 11 |

「利潤を得る確率が100%ではないので止める方がいい」

−しかし、現在の宇宙活動の利潤を得る確率は0%。 |

|

|

| 12 |

「まだまだ、今後30年の技術開発の必要がある」

−しかし、準軌道用システムに要らない。又、世界経済の超競争時代の現在には時間はない。 |

|

|

| 13 |

「国民の期待は高くなり過ぎる」

−しかし、メディア戦略によって若者の期待を管理する。 |

|

|

| 14 |

「観光はまじめな経済活動はない」

−しかし、観光産業は世界経済に大切で、何千万人の仕事になっている。他の先進国に比べて日本が遅れているが最近、政府は観光産業を拡大すると計画している。 |

|

|

|

テーブル2: 「しない方がいい」という理由とその答え |

6. 宇宙観光産業の可能性

航空産業の20世紀中の成長の歴史を考慮すれば、100年前誰もまだ飛行機に乗ったことがなかった。確かに、航空産業はまだない当時に、「毎日飛行機に乗る乗客は数百万人を超える」という予測を発表したら、ばかにされただろう。しかし、実際、現在そうなってきた。宇宙産業にはすでに42年の有人活動の経験があるので今から、国空産業のように早く成長すると考えられる。日本ロケット協会の世界中唯一な研究に基づいて、1999年に図4は出版された。

|

|

図4: 2030年の宇宙観光産業

|

これから本気でこの産業を実現しようとすると、2030年までに図4のように毎年の乗客数は数百万人になると考えらる。図4のシナリオが実現されれば、21世紀の宇宙観光産業は20世紀の航空産業のように成長して、世界経済の重要な活動になる。この方向に出発するために、準軌道用システムについて考えると、乗客用ロケットのプロトタイプの開発費は数百億円なので今の宇宙産業の毎年2000億円の予算の中で数%だけでもできる。宇宙開発委員会の井口委員長が新聞の記事で宇宙旅行を誉めていたが、宇宙旅行は後30年実現しようと述べた[19]。しかし、その話は準軌道についてではなかった。

日本ロケット協会の宇宙旅行研究企画はちょうど10年前に始まって、日本航空協会は2001年から参加することになってきた。日本のメディアにはこの仕事はほとんど無視されているが、世界中で好評きれている。たとえば、Nasaの1998年の報告の参考文献の半分は日本ロケット協会のパイオニアリングな仕事である[6]。あるエンジニア達は消費者へのサービスが大したことないと考えているが実際消費者が買いたいサービスは経済の基礎である。消費者が買いたい新サービスが足りないので日本経済は現在、世界中唯一で、毎年圧縮している。宇宙政策の責任者は新しいサービスを開発して、消費者に供給する可能性に対して低抗しているので日本経済の成長に重大な負担である(図5に参照)。

|

| 図5: 「宇宙観光拒否政策」のための失われた雇用 |

7. 結び

では、日本がどうやって元気になるかというと、まず、他の国がまだやらてないことをしないと行けない。航空宇宙研究開発機構はどういう新しいミッションをすればいいかというと、その予算の数%だけでも、準軌道・再使用型・乗客用ロケットを開発して、運行させれば日本国人にも日本経済にも魅力的である。又、それでパブリック・サポートが強くなるので新宇宙機構の予算も増えるかも知れない。

宇宙産業の責任者が日本経済に貢献しようとすると上記の説明通り、航空産業のような宇宙観光産業の創立と成長に努力しなければならない。政府の宇宙予算の数%だけを使っても、消費者への魅力的な新サービスを供給することができる。又、国民がこのサービスを買いたいので、日本経済の再生に対してよい影響を与えるのは確かである。この日本経済に貢献するイニシャティブをしないと宇宙予算は又カットされれば経済にいい。

|

|

|

参考文献

| 1) |

P Collins et al, 1994, "Commercial implications of market research

on space tourism", Journal of Space Technology and Science, Vol 10,

No 2, pp 3-11 . |

| |

|

| 2) |

P Collins et al, 1993, "Possible directions for a new era of space

activities", Proceedings of 5th International Aerospaceplanes Conference,

AIAA-93-5011. |

| |

|

| 3) |

P Collins et al, 1995, 'Towards the New Era of Space Transportation",

Proceedings of 6th International Aerospaceplanes Conference, AIAA paper

95-6075. |

| |

|

| 4) |

P Collins et al, 1995, "Demand for Space Tourism in America and Japan,

and its Implications for Future Space Activities", Advances in Astronautical

Sciences, Vol. 91, pages 601-610, also at

www.spacefuture.com/archive/demand_for_space_tourism_in_america_and_japan.shtml |

| |

|

| 5) |

P Collins et al, 1996, "Recent Efforts Towards the New Space Era",

Proc. 7th International Spaceplanes Conference, AIAA paper 96-4581. |

| |

|

| 6) |

D O'Neil et al, 1998, "General Public Space Travel and Tourism",

Nasa Report NP-1998-03- 11 MSFC. |

| |

|

| 7) |

M Gerard & P Jefferson, (ed.s) 1998, "International Cooperation in Space: New Government and Industry Relationships", Report of an AIAA/CEAS/

CASI workshop, AIAA, also at

www.spacefuture.com/archive/report_of_working_group_4_of_the_aiaa_ceas_casi_workshop_on_

international_coperation_in_space.shtml |

| |

|

| 8) |

1998、「スペース・イン・ジャパン」、経団連、宇宙開発利用推進会議. |

| |

|

| 9) |

Anon, 2001, "Space Transportation Market Demand, 2010-2030", Kelly Space & Technology, also at www.kellyspace.com/KST-TDF.ppt |

| |

|

| 10) |

Futron, 2002, www.futron.com/spaceandtelecom/papers/forsalel.htm |

| |

|

| 11) |

Anon, 2002, Final Report of the Commission on the Future of the U.S. Aerospace Industry, http://clients.biznews24.com/aerospace |

| |

|

| 12) |

Futron 2003, "Analysis of Space Concepts Enabled by New Transportation (ASCENT)" , Nasa MSFC, www.futron.com/pdf/exe_summary.pdf |

| |

|

| 13) |

K Isozaki et al, 1998, "Status Report on Space Tour Vehicle "Kankoh-maru"

of Japanese Rocket Society", IAF paper no IAA-98-IAA.1.5.06, also

at

www.spacefuture.com/archive/status_report_on_space_tour_vehicle_kankoh-maru

_of_japanese_rocket_society.shtml |

| |

|

| 14) |

Futron, 2002, "Sub-orbital Market Demand" ,

www.futron.com/spaceandtelecom/papers/forsale1.htm |

| |

|

| 15) |

Anon, 2002, "Suborbital Reusable Launch Vehicles and Applicable Markets", US Commerce Dept, www.ta.doc.gov/space/library/reports |

| |

|

| 16) |

Anon, 2003、読売新聞、2月5日. |

| |

|

| 17) |

瀬川至朗、2002、「見て見ぬふり」、毎日新聞、2月4日. |

| |

|

| 18) |

P Kallender, 2003, "Official Calls for Japan to Establish Manned Space

Program", Space News, February 17, p 17. |

| |

|

| 19) |

Anon, 2001, 「30年後に宇宙旅行実現」、日本工業新聞、10月8日. |

|

| 著者/発表者 : |

パトリック コリンズ |

| 編者 : |

平井 大輔 |

| 発表日 : |

2003年2月7日 |

| 編集日 : |

2003年11月11日 |

| 発表場所 : |

第2回宇宙ミッション研究会 |

|

|

|

|